Passioni e connessioni, oltre la viralità: è iniziata l’era dei social tematici

C’è un mondo digitale dove non importa quanta fama hai, ma cosa ami davvero. Dove i like contano meno delle passioni e le storie si scrivono tramite recensioni. Le persone costruiscono diari fatti di catalogazioni, riflessioni e liste che raccontano i propri viaggi emotivi. È la rinascita dell’approfondimento e di una community che valorizza la cultura condivisa. Oggi questo approccio riguarda anche i brand: chi vuole connettersi davvero con il pubblico deve andare oltre la superficie, costruendo storie autentiche e offrendo contenuti significativi.

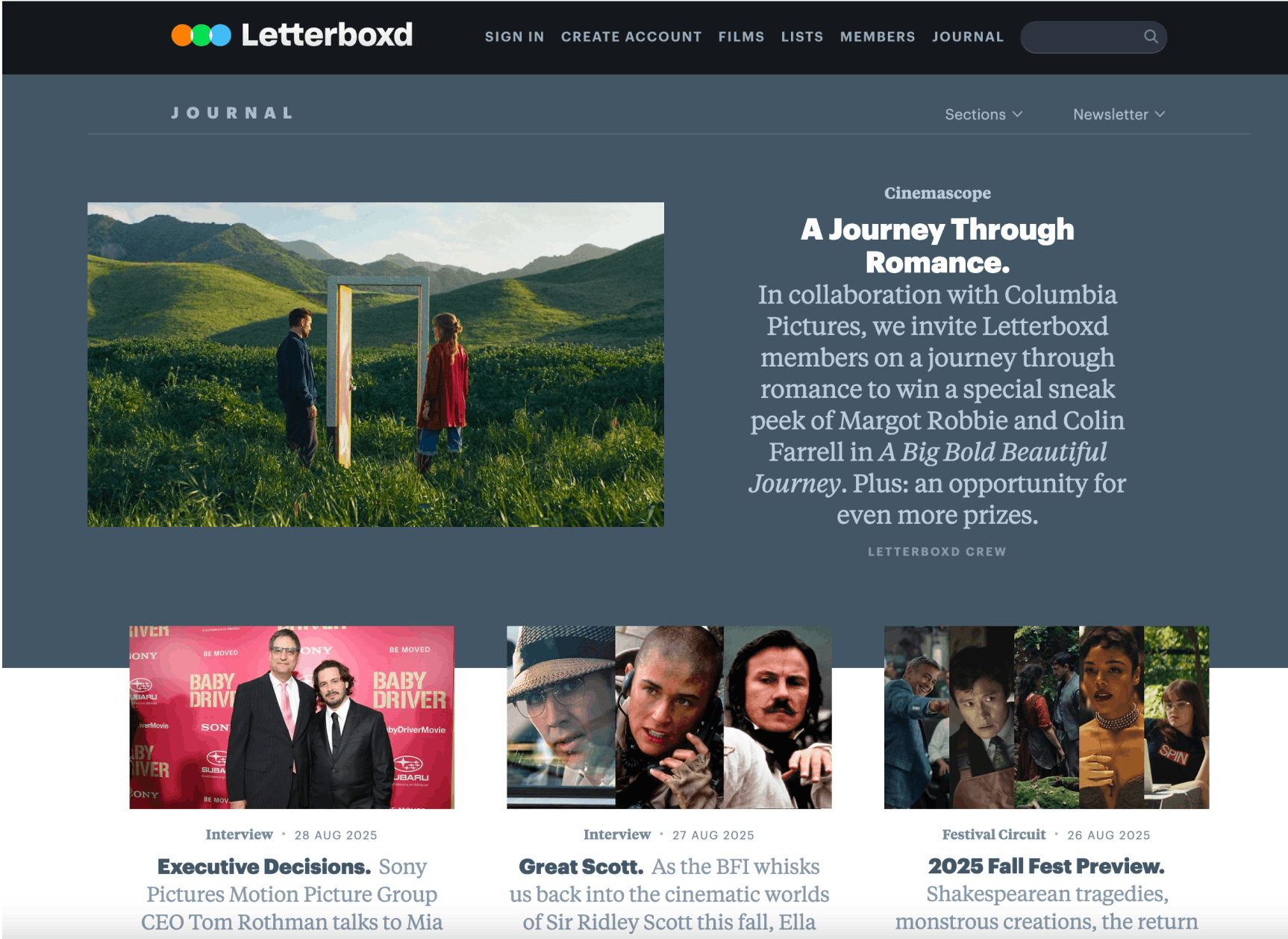

C’è un social dove nessuno pubblica selfie, non esistono storie e le liste più popolari hanno titoli come “Lonely people in neon city” o “You’re not the same person once the film has finished”. Qui i contenuti coinvolgono anche professionisti del mondo del cinema, come in “Guess Your Movie with Uma Thurman”, e molti altri ancora. Si chiama Letterboxd: la piattaforma che, dal 2020, è diventata il punto di riferimento per chi ama la settima arte. Un luogo per raccontare i film, condividerli, archiviarli. E non è un caso isolato.

Negli ultimi anni stanno emergendo diversi social network verticali - o tematici - costruiti intorno a passioni specifiche. Ci sono quelli dedicati ai libri, come Goodreads e StoryGraph; alla musica, come Musicboard o RateYourMusic; ai videogiochi, come Backloggd; alle serie TV, con piattaforme come Serializd e Trakt; fino ad arrivare agli anime, con MyAnimeList e AniList.

La loro logica è semplice: meno spettacolo, più contenuto. Ogni utente costruisce un diario personale fatto di recensioni, catalogazioni e interazioni con altre persone appassionate. In un panorama dominato da scroll frenetici e contenuti usa-e-getta, questi spazi sembrano l’equivalente digitale di una libreria ben ordinata, da esplorare con calma e dedizione.

Libri, film e musica tra condivisione e community

Letterboxd è un social fondato nel 2011 da Matthew Buchanan e Karl von Randow, due sviluppatori neozelandesi. L’idea alla base è offrire un luogo dove ogni persona possa costruire una sorta di diario cinematografico, registrando i film che guarda e condividendo pensieri e opinioni. Restato a lungo di nicchia, durante il lockdown del 2020 ha aumentato il bacino di utenza passando da da 1,8 a oltre 3 milioni di utenti, fino ai 17 milioni nel 2024.

Oltre alla funzione di catalogazione, l’aspetto coinvolgente è la dimensione sociale e di community: si possono seguire altri utenti, leggere le loro recensioni, partecipare a discussioni e scoprire film. Letterboxd dispone inoltre di una sezione editoriale chiamata Journal, creata nel 2021, che funge da vero e proprio magazine online dedicato interamente al mondo del cinema. Journal è suddiviso in diverse rubriche, tra cui approfondimenti su temi, generi o tendenze; conversazioni con professionisti e professioniste del settore; analisi di film; copertura dei festival cinematografici.

Letterboxd è riconosciuto anche come un luogo culturale per cinefili e professionisti. Il regista Martin Scorsese, per esempio, ha un profilo ufficiale che utilizza creando liste di film, come la “Companion Films”, una selezione di pellicole che hanno influenzato il suo film Killers of the Flower Moon (2023). Wes Anderson ha condiviso i film che hanno ispirato il suo ultimo lavoro La Trama Fenicia (2025), tra cui Lincoln (Steven Spielberg, 2012) I cattivi dormono in pace (Akira Kurosawa, 1960) e Effetto notte (François Truffaut, 1973). Attraverso un dialogo tra film, queste liste permettono al pubblico di esplorare il cinema con uno sguardo più profondo (e anche un po’ da nerd).

È a maggio 2025 che Letterboxd ha annunciato il lancio della “Letterboxd Video Store”, una piattaforma di noleggio focalizzata su titoli indipendenti e su film difficili da trovare. Che sia una nuova era dello streaming?

Goodreads è, invece, un social network dove è possibile tenere traccia dei libri letti, scrivere recensioni, creare liste di lettura e ricevere consigli personalizzati. Le persone possono organizzare i libri in scaffali virtuali, partecipare a gruppi di discussione, seguire altri utenti e fissare obiettivi annuali di lettura con la Reading Challenge. Fondato nel 2007 e acquistato da Amazon nel 2013, è oggi una piattaforma molto usata da chi è appassionato o appassionata di libri. Tuttavia, non è solo un luogo dove archiviare titoli: come Letterboxd, è anche una community attiva con circa 150 milioni di utenti registrati, in cui è possibile seguire i profili, partecipare a gruppi di discussione, confrontarsi su libri letti e cercare suggerimenti di lettura. Negli anni successivi sono nate app simili dedicate alla lettura, come StoryGraph o Fable. Pur con alcune differenze, l’idea di fondo resta la stessa: creare uno spazio dove condividere, organizzare e vivere le proprie passioni in modo profondo.

Una delle piattaforme di musica più in voga è Musicboard: lanciata nel 2020, permette agli utenti di recensire brani, album e artisti, creare liste personalizzate e scoprire nuovi pezzi grazie alle recensioni e ai consigli della community. Gli utenti possono seguire le persone iscritte, vedere cosa ascoltano e commentare insieme, trasformando l’ascolto musicale in un’esperienza sociale e collettiva. Inoltre, Musicboard tiene traccia delle canzoni ascoltate, aiutando a costruire un vero e proprio diario musicale personale. La piattaforma offre anche una versione PRO con funzionalità extra, come statistiche dettagliate sulle abitudini di ascolto e possibilità di personalizzare il proprio profilo.

Dal ritorno all’approfondimento alla critica orizzontale

Dopo la pandemia, molte persone hanno riscoperto il valore del tempo per sé: più visioni, più letture. Ma anche un crescente bisogno di spazi autentici, lontani dalla sovrastimolazione. I social tematici non sono semplici archivi: sono community vive, dove si discute, si creano liste condivise, si celebrano cult dimenticati.

Si può forse dire che sono social senza i “difetti” dei social tradizionali. O quasi. Non c’è la corsa ai like, i contenuti non sono promossi per engagement, nessun algoritmo spinge trend vuoti (al massimo, ci sono suggerimenti personalizzati). In alcuni casi sono presenti le pubblicità e, naturalmente, non mancano commenti negativi, giudizi ruvidi, attacchi da parte di chi cerca lo scontro e vuole a tutti i costi fare hating, “recensioni” sarcastiche talvolta poco fondate e “critiche da divano” - ma questa è un’altra storia. Generalmente, chi partecipa, lo fa per il piacere di farlo. Andando un po’ oltre, si percepisce un bisogno crescente di “lasciare traccia”: non solo guardare un film, ma scriverne; non solo ascoltare una canzone, ma catalogarla. È un modo per mappare la propria esperienza culturale, che non si traduce in intrattenimento passivo, ma diviene un’esperienza collettiva.

Queste piattaforme stanno anche trasformando il ruolo della critica. Le recensioni su Letterboxd spesso diventano virali e influenzano le scelte di visione; lo stesso accade su Goodreads, dove i commenti delle persone possono incidere sulle vendite. È una critica orizzontale, che viene dal basso, a volte ironica ma sorprendentemente profonda.

Il loro successo potrebbe essere il segno di una trasformazione più ampia: meno performance, più sostanza. Forse stiamo entrando in una fase nuova della socialità digitale, dove non conta a chi piaci, ma cosa ti piace. E magari, in un mondo che corre, è bello sapere che c’è ancora tempo per fare una lista dei propri film preferiti degli anni ’90 e condividerla con chi saprà apprezzarla davvero.

Oltre la viralità per brand autentici

I social verticali mostrano che esiste un vasto pubblico in cerca di contenuti autentici, non omologati, densi di significato, costruiti ad hoc. C’è un’intera fetta di utenti che non cerca più solo prodotti, ma riferimenti, strumenti, luoghi digitali dove sentirsi parte di qualcosa. È il ritorno delle community: spazi digitali che mettono al centro l’appartenenza, l’identità condivisa, la relazione. Ambienti costruiti attorno a passioni comuni, linguaggi specifici e valori condivisi, dove il coinvolgimento non è misurato in like, ma in partecipazione. In questo contesto, la sfida per le aziende è chiara: meno interruzioni, più contributi. La logica dell’engagement a tutti i costi, della viralità forzata e delle campagne “mordi e fuggi” mostra i suoi limiti. Al contrario, funziona chi sa ascoltare le community, chi parla la loro lingua, chi racconta una storia, chi valorizza le passioni senza strumentalizzarle.

Invece di puntare sulla quantità e sulla velocità, si valorizzano la qualità, l’approfondimento e l’etica nella creazione e fruizione dei contenuti; una maggiore attenzione permette di costruire connessioni più profonde e significative. E le organizzazioni che adottano questa filosofia riescono a guadagnare fiducia e autenticità. Questo non significa non guardare ai numeri: le performance contano, ma allo stesso tempo si evita di inseguire una viralità effimera e talvolta superficiale.