Dal “know how” al “know who”. Solo così crederemo in un brand

In un mondo sempre più frammentato e sfiduciato, le aziende provano a ricostruire connessioni tra le persone offrendo loro valori in cui riconoscersi e cause sociali in cui credere. Ma per essere rilevanti serve credibilità, qualcosa che ha a che fare con la consistenza e l'autenticità

Forse è tornata la storia. E con essa la mancanza di certezze che da sempre l’ha contraddistinta. Negli ultimi decenni, per certi aspetti, in questa area del pianeta ci eravamo abituati troppo bene. Dal secondo Dopoguerra la società occidentale ha visto un aumento crescente del benessere collettivo, che ha lasciato (quasi) a chiunque la possibilità di sognare e il privilegio di appartenere. Un idillio che è durato anni, e che ha raggiunto il suo apice in quel 9 novembre 1989, quando la caduta del Muro di Berlino ha fatto pensare a molti che potesse essere eterno.

Da lì in poi, in realtà, qualcosa è cambiato. Le certezze sono cominciate a crollare, la fiducia verso il domani ha preso a diminuire. Lo hanno fatto in modo progressivo, con una brusca accelerazione negli ultimi due anni. Il Covid-19 prima, la guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente poi hanno rotto definitivamente gli equilibri facendo emergere in ciascuno di noi nuovamente le incognite che per molto tempo erano rimaste nascoste.

Cambiamenti che, ovviamente, hanno permeato di riflesso anche il mondo della comunicazione. In un contesto sociale in cui gli individui hanno perso quelli che per anni sono stati attracchi sicuri, come la politica e i mezzi di informazione, l'obiettivo da inseguire è stato mettere a disposizione una “casa” dove fuggire dallo smarrimento del mondo di fuori. Le aziende sono andate in questa direzione, provando a colmare tale vuoto. E sembra che ci siano riuscite.

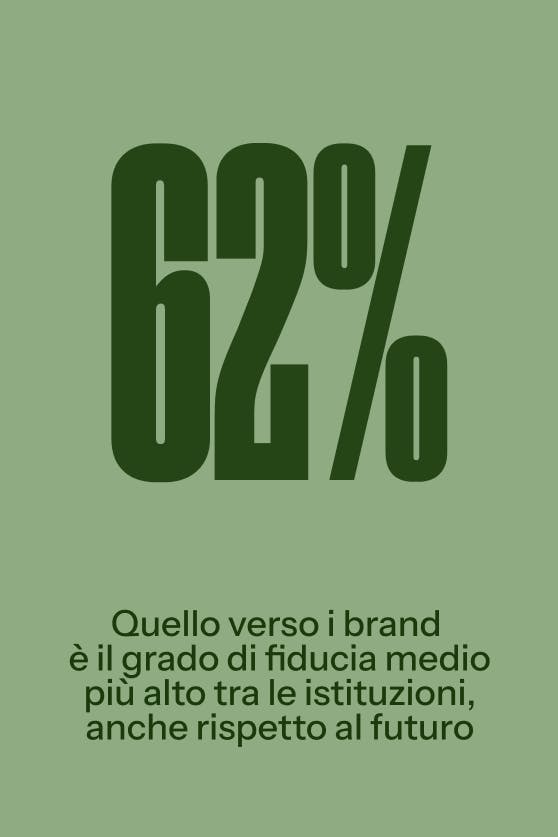

Secondo i due più recenti Edelman Trust Barometer 2023 e 2024, a livello globale i brand rimangono le uniche istituzioni ad essere ritenute credibili, con un grado di fiducia medio del 62%. Undici punti in più rispetto a quello dei governi, fermi al 50%. Un trend che non cambia nemmeno se si guarda alle prospettive future: le aziende sono considerate le più idonee per guidare il processo di integrazione dell’innovazione nella nostra società.

Attivismo non solo sui manifesti

Con questi numeri, come ha suggerito anche il celebre esperto di marketing Philip Kotler in un recente saggio, la transizione dal “brand purpose” al “brand activism” (dallo scopo alle azioni concrete) è uno spartiacque fondamentale per ogni azienda. Una necessità che parte come detto, dalle persone. Queste vogliono infatti che le imprese siano promotrici di un cambiamento, schierandosi apertamente a favore di alcune battaglie ritenute giuste. Non solo un ideale, ma un proposito che sembra trovare una sponda anche nelle scelte di consumo e di lavoro.

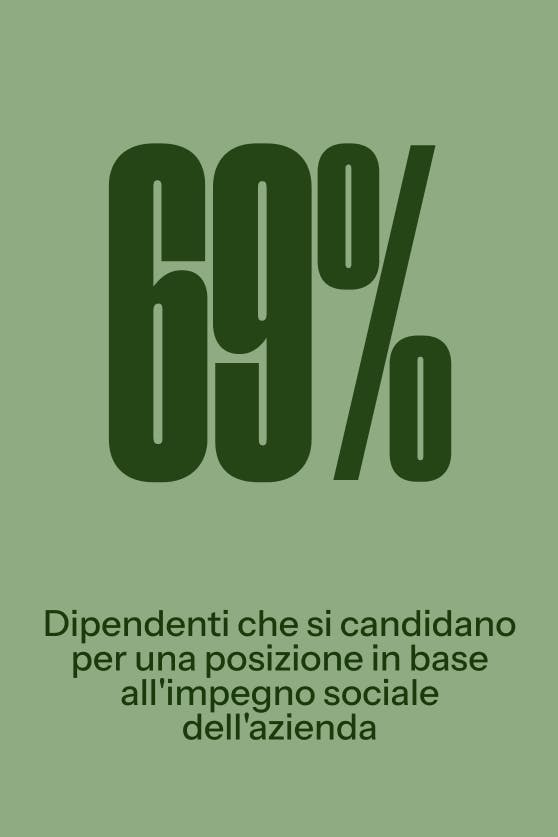

Sempre stando a quanto rilevato dall’Edelman Trust Barometer, il 63% dei consumatori decide di acquistare o sostenere i marchi sulla base di convinzioni e di valori esplicitati, mentre il 69% dei dipendenti dichiara di candidarsi e accettare un impiego in realtà che si battono per questioni a cui tengono, con un particolare riguardo per i problemi sociali. Una lotta che fino a non troppo tempo fa era veicolata attraverso la militanza politica o la partecipazione religiosa, e che oggi sembra trovare rifugio proprio nei contesti aziendali. È lì che le persone ricercano quelle certezze che il mondo sta pian piano portando via loro. Un atteggiamento portato avanti soprattutto dalle nuove generazioni.

Per chi si affaccia oggi nel mondo del lavoro, sapere in cosa un’azienda creda e cosa faccia per migliorare il mondo (o, almeno, per non peggiorarlo) ha un peso decisivo, pari se non superiore alla retribuzione e ai margini di carriera.

La corsa al posizionamento e la perdita di autenticità

Una sfida che, come detto, è stata prontamente raccolta dalle aziende, soprattutto a livello comunicativo. Nel tempo, posizionarsi su temi come la sostenibilità ambientale e sociale, diritti civili e inclusione è divenuto indispensabile, un elemento chiave sul piano strategico. Come sempre avviene in questi casi, è stato il mercato a indicare la via: il purpose è diventato uno strumento di marketing, cavalcato in alcuni casi anche da chi non si è mai impegnato attivamente per promuovere tali istanze. Una corsa al post social o alla campagna virale, in cui i messaggi hanno perso via via di autenticità, guardando più al mercato fuori che all’identità dentro. Forse è il caso di parlare di Fomo (Fear of missing out) anche per i brand. Avendo moltiplicato i canali di comunicazione con i consumatori e vivendo in un mondo iperconnesso che si muove alla velocità di un tweet, le aziende hanno iniziato a soffrire dell’ansia da purpose. E quindi via con endorsement di battaglie spesso poco legate all’identità aziendale, oppure declinazioni forzate e parziali di grandi messaggi nell’affannosa corsa al posizionamento all’interno delle conversazioni di più ampio respiro che coinvolgono la società. Inevitabilmente ciò ha provocato in alcuni casi una generalizzata percezione di perdita di credibilità e conseguente calo di rilevanza dell’impatto positivo dell’attivismo di brand.

A fine ‘800 Oscar Wilde ne “Il ritratto di Dorian Gray” scriveva: «There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about». 130 anni dopo il mondo viaggia a un ritmo diverso da quello che suggeriva Wilde, eppure tanti brand ragionano ancora così: la paura di essere scambiati per qualunquisti ha quasi obbligato le aziende a parlare, a prendere posizione, scendere in campo su terreni polverosi in cui chiunque dice la propria. È curioso vedere come, per paura di sembrare irresponsabili e opportuniste, tante aziende abbiano finito con il confermare di esserlo. La deriva autoreferenziale si è rivelata il più delle volte un ostacolo insormontabile, e al fluire di parole più di qualcuno negli ultimi tempi ha iniziato a rispondere invocando un maggiore silenzio.

Oscar Wilde

«C’è una sola cosa al mondo peggiore del far parlare di sé ed è il non far parlare di sé»

Gillette e il “meglio che gli uomini possono essere”

Gillette è stato tra i primi brand a testare le crepe di una narrazione simile. Lo ha fatto con la campagna “The best man can be”, lanciata nel 2019: il teaser mostrava una serie di comportamenti associati alla maschilità tossica, domandandosi se fosse quello il meglio che gli uomini potessero essere. I buoni propositi del brand si tradussero in un’ondata di commenti negativi sul web, confluiti nell’hashtag virale #boycottGillette: l’accusa era quella di associare a tutto il genere maschile atteggiamenti violenti e sessisti.

Il fenomeno ha subito suscitato l’interesse di moltissimi esperti e studiosi di marketing. Partendo da questo caso, una ricerca scientifica pubblicata su The Conversation ha dimostrato che i brand che rimangono in silenzio, possono, almeno nel breve-medio periodo, ottenere benefici dalle prese di posizione dei competitor.

Ciò è dovuto al cinismo di fondo dei consumatori che, stanchi dell’eccessivo brand activism in cui vedono soltanto opportunismo e “woke washing”, fanno dello strategico uso di questioni sociali un mezzo per ripulire politiche aziendali controverse o generare profitti.

Dinamica confermata anche da altre ricerche. Secondo il report 2021 Brands in motion, realizzato da We e YouGov, il 52% dei consumatori ritiene che i brand prendano posizione solo per aumentare le vendite, mentre uno studio di Cone Communication ha posto l’accento sulla mancanza di una prospettiva completa nelle ricerche che mostrano i risultati positivi dell’attivismo di brand.

Ad esempio, se l’87% degli intervistati afferma di aver acquistato un prodotto perché un’azienda si è occupata di un problema a cui teneva, è anche vero che il 76% ha dichiarato che si rifiuterebbe di comprare un brand che manifesti idee contrarie alle sue. Dal punto di vista del business, non c’è dubbio che di fronte a questi numeri non convenga assumersi il rischio, ma “rimanere in silenzio” e magari lasciare che siano i competitor a esporsi su determinate tematiche.

Dal “know how” al “know who”

Tutti dati che sembrerebbero suggerire l’esistenza di una verità parallela a quella scientifica rilevata dall’Edelmann Trust Barometer. Ma è davvero così? Siamo in una fase in cui comunicare all’esterno non paga più così tanto? Come nel più classico dei film esistenziali, la risposta a questa domanda non c’è, o perlomeno non è univoca. Se da una parte si nota una diffusa e ingorda tendenza all’abuso di parole, dall’altra non v’è dubbio che per i brand nel mondo di oggi prendere posizione rappresenti un potentissimo antidoto all’irrilevanza.

La chiave, forse, sta in una piccola inversione di lettere che corrisponde a un ben più complesso cambio di paradigma: il “know how” non basta più, il futuro della comunicazione aziendale si chiama “know who”.

Non è più sufficiente dimostrare di possedere determinate competenze o abbracciare uno spettro di valori, oggi serve aprirsi e lasciare che i messaggi siano veicolati da chi li ha costruiti, li costruisce o li costruirà ogni giorno. Lasciar parlare le persone appare un elemento chiave per rispondere alle domande del presente e del futuro, e per offrire un riparo allo smarrimento in cui viviamo.

Una svolta, però, tutt’altro che automatica, che presuppone che chi ha il compito di raccontare sappia a sua volta cosa deve raccontare. Le aziende devono cementificare i rapporti con le proprie persone, comunicare all’interno prima di farlo verso l’esterno. La sfida è di quelle complicate, vista anche la nuova cultura del lavoro in cui navigano le giovani generazioni. I rapporti con i brand vivono appesi a nuovi crinali, sempre più porosi e svincolati dagli antichi numi del successo e della carriera. Tendenze che trovano in parte espressione in termini come Great Resignation o Quite Quitting. Un’onda cavalcata in particolar modo dagli appartenenti alla GenZ, nei quali all’approccio fortemente creativo nella gestione dei compiti si accompagna un livello di attivismo che non si riscontrava da decenni.

Non è un caso che mai come ora le aziende stiano affrontando una crisi di talento, difficoltà a reperire risorse qualificate in grado di soddisfare i loro bisogni.

L’unico argine a questa diaspora è la creazione di un senso di appartenenza solido tra azienda e dipendente, capace di generare un entusiasmo autentico che accompagni quest’ultimo ogni mattina quando entra in ufficio. In altre parole, occorre facilitare l’ownership, far sentire le persone parte di un gruppo, che ne favorisca l’espressione umana e professionale e ne condivida traguardi e ideali.

Creare connessioni, costruire porti

Guardare dentro, in ogni caso, non significa dimenticarsi di cosa e chi c’è fuori. Le aziende hanno il compito di comportarsi come luoghi di aggregazione, fisici e virtuali, dove le persone possano discutere e trovare una sponda per le battaglie in cui credono. In questo senso, i brand si posizionano come luoghi in cui ritrovare chiavi di lettura di alcuni fenomeni, punti di vista capaci di semplificare la comprensione. La comunicazione aziendale diventa il terreno dove emergono le risposte alle sfide complicate.

Il compito allora diventa innanzitutto quello di “connettere”. Connettere l’attivismo identitario con le battaglie del mondo esterno, connettere le persone che si trovano all’interno delle sedi con quelle che si trovano per le strade e aspettano di entrarvi.