Camilleri: il podcaster ante-litteram

A cent’anni dalla nascita, la voce di Andrea Camilleri risuona ancora come quella di un cantastorie capace di creare mondi, personaggi-maschera e una lingua nuova. Un maestro che ci insegna che le forme cambiano, ma la potenza del racconto resta. Una lezione utile per chiunque voglia comunicare, raccontare. Anche per le imprese.

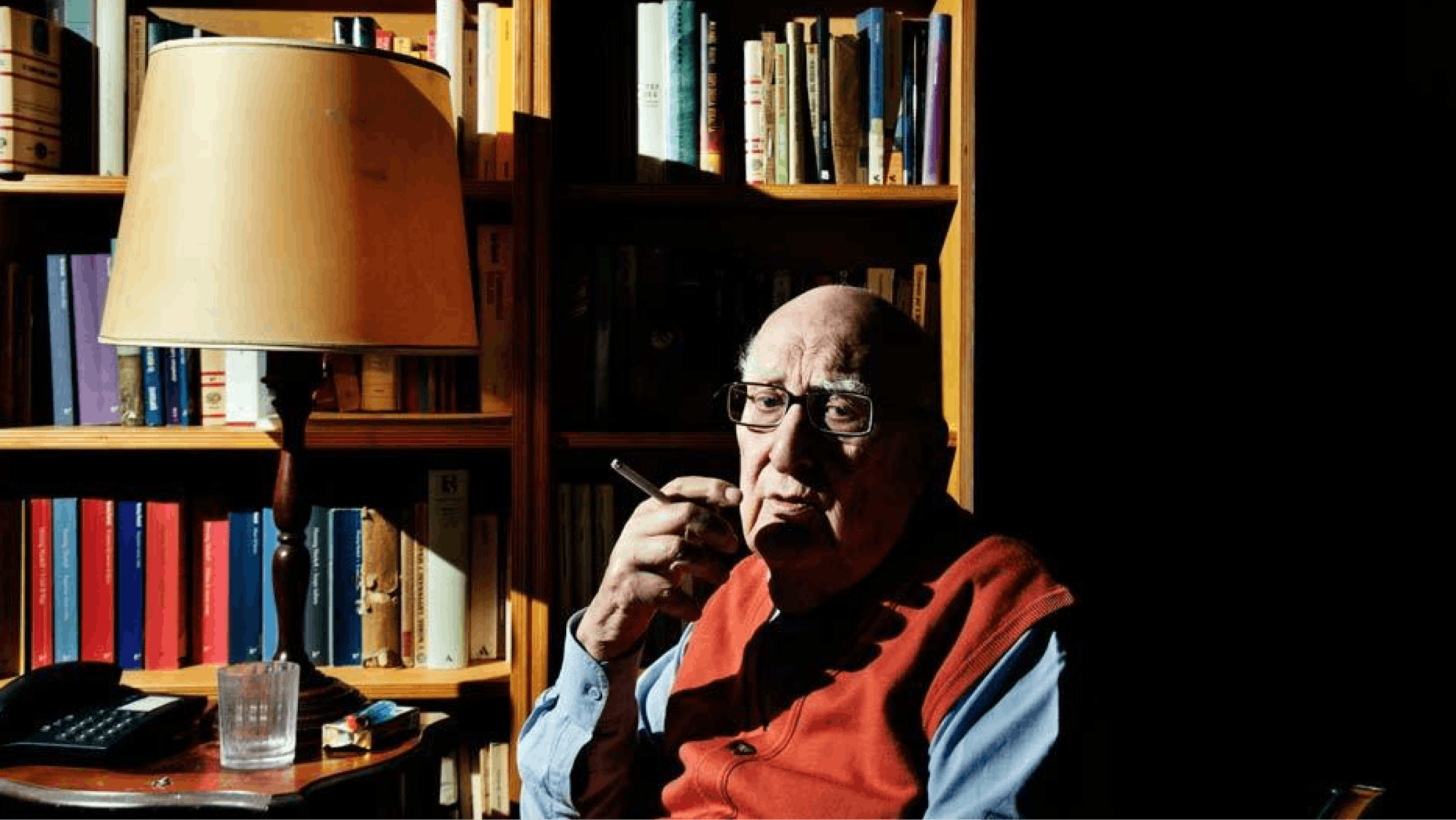

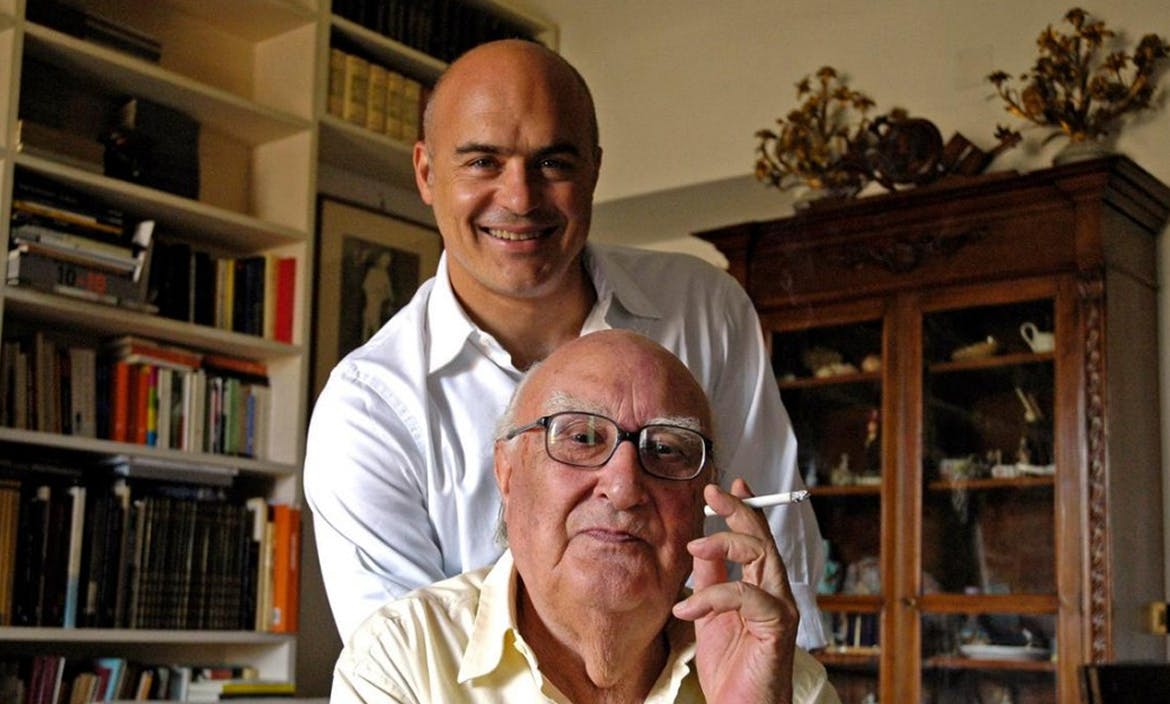

Io me lo immagino con le cuffie e un microfono davanti, la voce roca che diventa racconto prima ancora di farsi parola scritta. Una voce impastata di fumo e di Sicilia, capace di evocare mondi con un respiro, con una pausa. E lo vedo sorridere, ghigno sornione di chi conosce i trucchi della vita ma non smette di sorprendersi. Di chi frega il mondo e il tempo con quello che sa fare meglio: raccontare storie.

Andrea Camilleri non è stato soltanto il padre di Montalbano. È stato un narratore che ha riportato la letteratura alla sua radice orale, costruendo mondi in - credibili e linguaggi unici. Un podcaster ante-litteram, che ha saputo rendere il racconto esperienza condivisa.

La sua invenzione più memorabile è Vigàta: città che non esiste eppure resta impressa come un luogo reale, con i suoi vicoli polverosi, il mare all’orizzonte, i mercati brulicanti; attraversata anche dalle contraddizioni tipiche del Paese con la p maiuscola. Ma Vigàta non sarebbe nulla senza i suoi abitanti. Montalbano, commissario malinconico e insofferente, antidivo e antieroe per eccellenza, ne è il perno; attorno a lui si muove una compagnia di figure che sembrano maschere teatrali: Mimì Augello, seduttore scanzonato; Fazio, scrupoloso e metodico; Catarella, con le sue parole storpiate che regalano comicità involontaria; Pasquano, medico legale dal sarcasmo tagliente. Nessuno di loro è un contorno: tutti hanno un ruolo, tutti contribuiscono a dare ritmo, spessore e colore al racconto. È così che una storia diventa un mondo.

Le sue pagine sono sempre attraversate da un filo rosso che le lega: l’ironia. Non leggerezza di superficie, ma lama sottile che rivela. Sorriso che libera senza cancellare il dolore, che smonta la retorica, che restituisce umanità. Una battuta di Pasquano o una gaffe di Catarella non sono semplici intermezzi comici: sono il respiro che rende credibili le storie, lo specchio che permette di guardare la realtà senza soccombere. Camilleri ci ha insegnato che l’ironia può essere un modo per dire la verità con più forza, per tenere il lettore dentro la storia senza lasciarlo schiacciare dal buio.

Ma la sua rivoluzione è stata anche e soprattutto linguistica. Camilleri ha inventato una lingua nuova, un intreccio di italiano e dialetto che non apparteneva a nessun manuale ma che tutti riuscivano a comprendere. Non si leggeva soltanto: si ascoltava. Bastava lasciarsi condurre dal ritmo e il senso arrivava da sé. Più musicalità che grammatica. Quell’impasto sonoro era la sua firma, immediata e inconfondibile: un marchio di autenticità che ancora oggi rende riconoscibile ogni sua pagina.

Sorprende pensare che tutto questo arrivò tardi. Camilleri lavorò a lungo come regista teatrale, sceneggiatore, autore televisivo. Anni passati a dirigere testi di Pirandello, a costruire sceneggiati per la Rai, ad affinare tempi e dialoghi. Solo dopo i cinquant’anni si dedicò ai romanzi; i primi passarono quasi inosservati. La consacrazione giunse nel 1994 con La forma dell’acqua, il primo romanzo che vede come protagonista il commissario Montalbano. Da quel momento Montalbano divenne fenomeno globale. È un destino che ci parla ancora oggi: non conta la rapidità con cui ci si afferma, ma la maturità di una voce che ha atteso il momento giusto per emergere.

E quando la vista lo abbandonò, non smise di scrivere. Dettava i libri, li ricostruiva a memoria, tornava all’origine del racconto orale. È l’immagine più potente del suo percorso: un autore che non ha mai interrotto il flusso del narrare, nemmeno al buio.

Da tutto questo emergono insegnamenti che vanno oltre la letteratura. Camilleri ci ricorda che i mondi si costruiscono con coerenza, che ogni tassello deve avere un senso e una funzione, che l’ironia può essere strumento di profondità, che il linguaggio non deve uniformarsi ma distinguersi, magari anche inventare, esplorare, immaginare. E ci dice anche che la voce autentica non ha scadenza: può arrivare tardi, ma quando arriva resta.

Le forme cambiano – dal teatro al romanzo, dalla televisione ai podcast – ma la sostanza rimane. Il potere delle storie è sempre lo stesso: meravigliare e meravigliarsi, creare appartenenza, accendere immaginari. In questo, Andrea Camilleri resta un maestro che continua a parlarci. Basta chiudere gli occhi e immaginarlo ancora, con le cuffie e il microfono, pronto a ricordarci che le storie non finiscono: continuano a vivere dentro chi le ascolta.