Una battaglia dopo l’altra: il motore invisibile delle storie

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson utilizza silenzi, assenze e dettagli caricaturali per costruire una narrazione ricca di suspense, in cui memoria, relazioni familiari e critica sociale emergono attraverso una danza tra detto e non detto.

Bob Ferguson è solo in una stanza piena di ricordi. Ogni oggetto parla di un passato che cerca di comprendere, ma che quasi gli sfugge. È in questo spazio sospeso che Una battaglia dopo l’altra (One Battle after Another, 2025), il nuovo film di Paul Thomas Anderson e libero adattamento del libro Vineland (1990) di Thomas Pynchon, apre il suo racconto:

il regista costruisce il film come un mosaico di dettagli, fratture narrative e omissioni, senza spiegazioni lineari, trasformando ogni silenzio in una tensione che pesa quanto le rivelazioni.

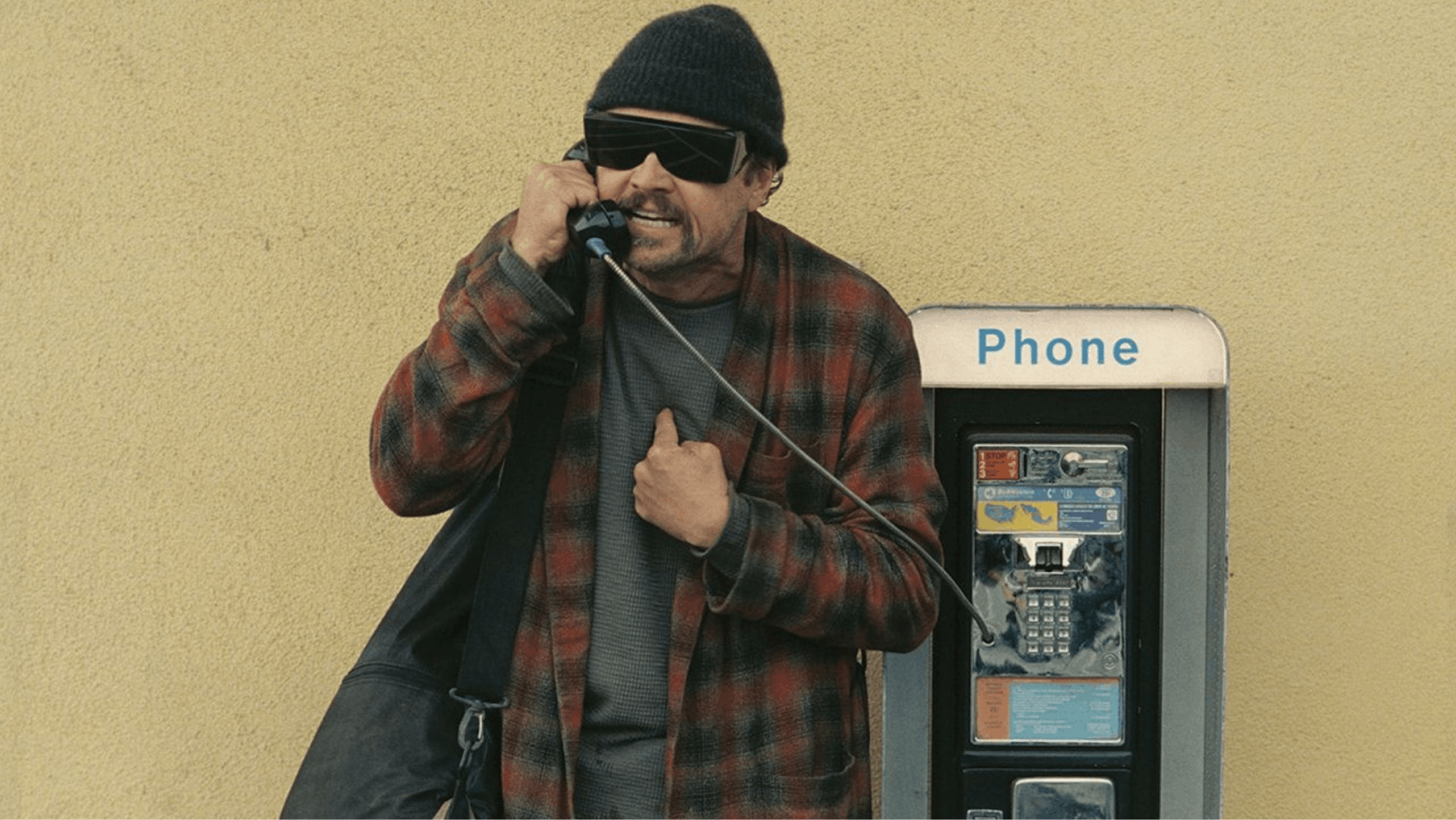

Bob Ferguson, interpretato da Leonardo Di Caprio, è un uomo segnato dal suo passato. Ex attivista rivoluzionario di French 75, un’organizzazione attiva contro l’ingiustizia politica utilizzando metodi anti-convenzionali, ora vive in clandestinità tra ricordi e assenze, con Willa (Chase Infiniti), la figlia in cerca di risposte. Perfidia (Teyana Taylor) è la donna - e madre di Willa - che li abbandona, ma che in realtà ha scelto l’assenza come forma di protezione. Questa assenza non è un vuoto narrativo: è un gesto potente, uno spazio di tensione e significato che obbliga chi guarda a colmare i vuoti con l’immaginazione. È la dimostrazione che raccontare non significa dire tutto: è necessario calibrare luce e ombra, parola e silenzio, selezionare ciò che serve per far emergere la sostanza del racconto.

Il film procede tra presente e ricordi, tra mito e quotidianità, tra battaglie visibili e conflitti interiori. Ogni scena, ogni omissione, ogni dettaglio apparentemente marginale contribuisce alla costruzione della storia. La tensione non nasce dagli eventi in sé, ma da ciò che rimane sospeso, da ciò che viene suggerito senza essere spiegato. Ogni parola detta, dall’inizio alla fine, è perfettamente calibrata. Questo tipo di narrazione costringe spettatori e spettatrici a diventare parte attiva del racconto: a interpretare gesti e a voler scoprire che cosa c’è dietro il caos e la fragilità di un eroe imperfetto e un po’ smarrito, ma profondamente umano, come quello del personaggio interpretato magistralmente da Di Caprio.

Bob, Willa e Perfidia formano un triangolo complesso che guida l’intera vicenda. Bob è il custode della memoria e di quello che è stato (che sceglie accuratamente quando rivelare), ma anche il testimone dei fallimenti, in equilibrio tra determinazione e un po’ di goffaggine (ci ricorda un po’ Drugo de Il Grande Lobowski, 1998). La sua fermezza nel correggere le ingiustizie sociali e nel difendere chi ama, si scontra con la realtà di sentirsi sempre al margine, fuori luogo rispetto al mondo che aveva sognato di cambiare. Con l’aspetto trasandato e la vestaglia di flanella aiuta la figlia e, dopo un inseguimento tra pistole puntate, le dice “sono io, tuo papà”.

Willa, d’altronde, è alla ricerca di risposte perché cresce con informazioni mancanti: vuole capire chi è, quali segreti si celano nel passato di un padre strampalato, ma pieno di cuore, e cosa ha spinto la madre ad allontanarsi. Rappresenta la curiosità e il bisogno di dare ordine alle lacune della sua storia, cercando di costruire una propria identità (riproporrà lo stesso coraggio della madre, come se ce l’avesse dentro di sé, nonostante tutto).

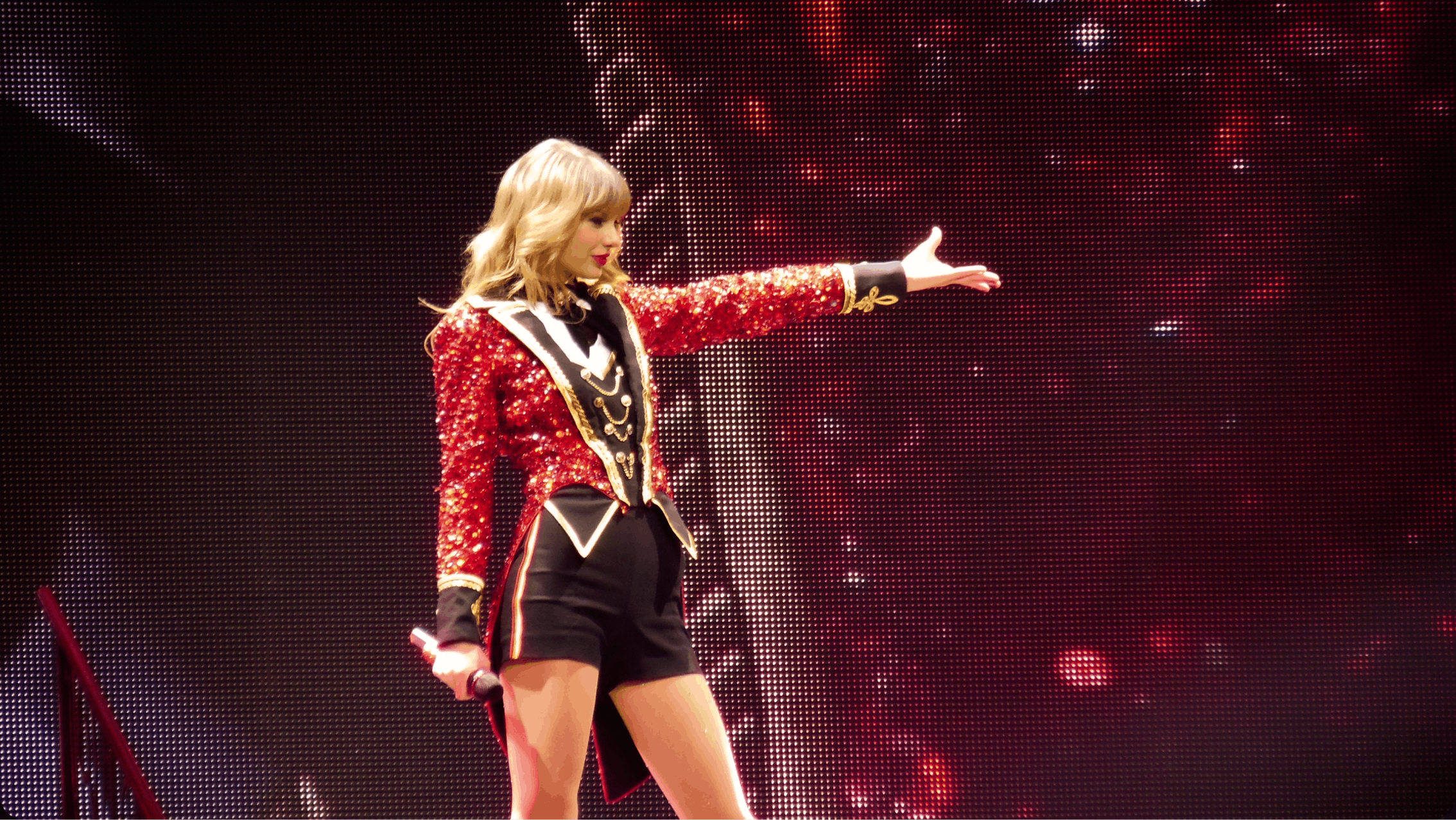

Perfidia, con la sua assenza strategica, è il cuore della lezione narrativa: il non detto diventa elemento strutturale della storia, indispensabile per costruire profondità emotiva e tensione. C’è poco, ma quando c’è è risoluta e potente, militante, ma pure madre. Anche nei momenti più sorprendenti la sua presenza si fa sentire forte e memorabile: ne è un esempio quando, incinta, impugna un fucile e si posiziona contro i nemici (“sembro Tony Montana!” dice), sottolineando che le sue azioni, seppur rare e fuori dall’ordinario, guidano le conseguenze emotive e narrative di Bob e Willa.

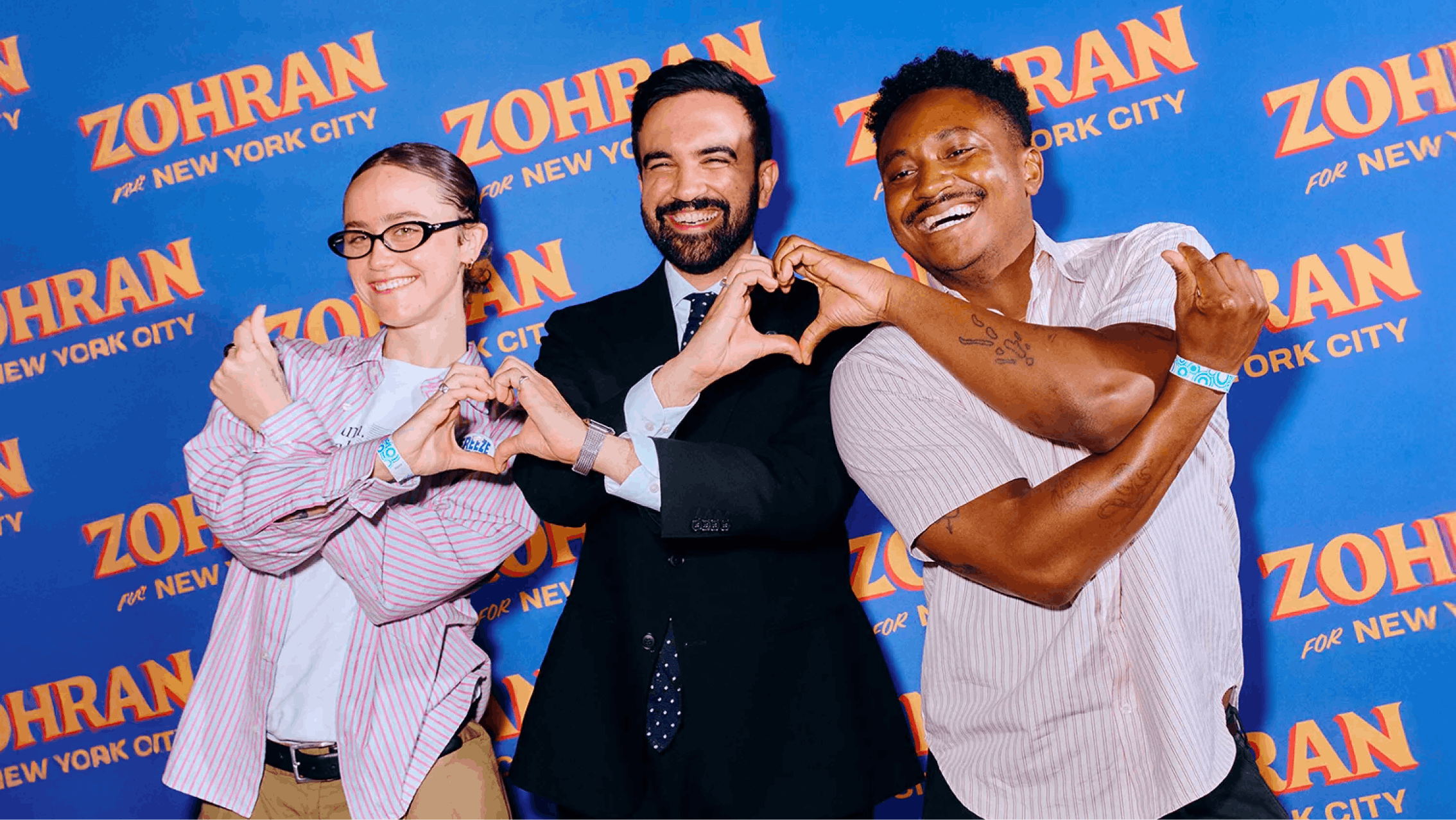

Lockjaw (Sean Penn), nemico e simbolo del passato, interviene come catalizzatore di conflitti irrisolti, costringendo Bob a confrontarsi con errori, scelte mancate e segreti rimasti nascosti. La sua presenza ricorda che le battaglie non sono solo esterne, ma anche interiori: è un promemoria costante delle tensioni emotive e morali che continuano a influenzare il presente. Come quando cerca di far credere di essere lui il padre di Wilma, emergono ambiguità e menzogne che mettono in crisi certezze e relazioni. Così Anderson mostra che i personaggi non sono mai completamente spiegati: il loro senso emerge dall’insieme delle azioni, dei silenzi e dei dettagli che li circondano. E tutto alla fine si ricompone.

Questo è storytelling al massimo livello: rendere visibile l’invisibile, dare forma a ciò che non può essere detto.

Paul Thomas Anderson, il regista dei tempi sospesi

Anderson costruisce la sua epopea su archi narrativi lunghi, tipici del suo cinema. Dai mosaici corali di Magnolia (1999), in cui le storie dei personaggi si intrecciano nel corso di una giornata densa di eventi, alle tensioni silenziose de Il Petroliere (2007), le sue storie si sviluppano su più livelli temporali. Ogni dettaglio, anche minimo, diventa un punto di riferimento nel tempo della narrazione. Il silenzio e le pause diventano strumenti attivi: scandiscono il ritmo, creano tensione, guidano le emozioni dello spettatore. Le assenze, le fratture narrative sono il vero motore della storia: senza di esse, la trama perderebbe profondità e risonanza.

La struttura del film non è lineare: ricordi, scene presenti, frammenti di dialogo e gesti silenziosi si alternano creando un ritmo stratificato. Anderson non utilizza grandi colpi di scena, ma omissioni calibrate e dettagli apparentemente insignificanti. La musica, i silenzi, le inquadrature, le riprese e le scelte di montaggio diventano strumenti narrativi: ogni elemento contribuisce a essere una guida nella ricostruzione della storia.

La scelta di non spiegare tutto genera uno spazio creativo: chi guarda diventa parte del racconto. Comprendere la storia significa leggere tra le righe, interpretare gesti e assenze. È un esercizio di attenzione e partecipazione che rende il film vivo e intenso. Il non detto quindi non è reticenza: è scelta consapevole. È la decisione di lasciare spazi, tensioni e punti interrogativi, permettendo ai personaggi e al pubblico di dare forma al racconto. Anderson mostra che ciò che non si dice ha peso, conferisce ritmo e forza drammatica pari o superiore a ciò che viene pronunciato. Questo stratagemma permette ai temi del film — memoria, protezione, conflitto — di emergere con più forza.

Una fotografia dell’America raccontata tra le righe

E poi c’è l’aspetto caricaturale. Una battaglia dopo l’altra, diventa così, attraverso dettagli, omissioni e tratti grotteschi, il ritratto di un’America oscura (probabilmente quella attuale). Non viene detto esplicitamente, ma lo si percepisce in ogni sottotesto. Per 2 ore e 50 minuti assistiamo alla grandiosa, epica e al tempo stesso assurda quotidianità di persone rivoluzionarie che vivono tra inseguimenti, conflitti e momenti sospesi. Al cuore della vicenda, più intimo e universale, c’è il rapporto padre-figlia: fragile, tormentato, ma anche carico di speranza e di possibilità di riscatto. Bob e Willa orbitano attorno alla stessa ferita: quella dell’abbandono. La loro relazione è segnata da incomprensioni e silenzi, ma proprio in quelle crepe si trova la possibilità di un legame autentico. Ogni dialogo interrotto, ogni gesto non compiuto diventa parte di una ricerca di riconciliazione. È in questo spazio sospeso tra distanza e vicinanza, detto e non detto, che prende forma la possibilità di (ri)costruire.

Intorno a loro si sviluppa una satira del potere, in cui il caricaturale diventa uno strumento per smascherare ipocrisie e contraddizioni del tempo. Ne è un esempio il personaggio di Lockjaw, funzionario militare suprematista bianco, rappresentato con tratti esagerati: muscoloso, con la mascella serrata e tic facciali. Anderson sfrutta questi eccessi per mettere in luce le contraddizioni dell’autoritarismo, rendendolo al contempo quasi ridicolo. Il risultato è un racconto tragicomico che alterna epica e quotidianità, intimità familiare e critica sociale (sottile e umoristica), portando chi guarda dentro un universo dove la verità è sempre in bilico e le battaglie, interiori o collettive, non finiscono mai davvero. Ma ce ne sono una dopo l’altra.

Non serve necessariamente “dire tutto”

Anderson insegna che le storie prendono forma nelle scelte: cosa raccontare, cosa lasciare in sospeso, cosa suggerire senza spiegare. E questo può essere una lezione di storytelling nel nostro mondo della comunicazione. Interessante è esplorare il tema anche anche per le aziende: che cosa scegliamo di raccontare? Che parole scegliamo di dire (e di non dire)? Non è la quantità di informazioni a rendere memorabile una narrazione, ma la capacità di selezionarle, ordinarle e dosarle con cura. E in un’epoca in cui le mezze verità e la sovrastimolazione possono generare disinformazione, anche il pubblico è chiamato a saper leggere tra le righe e colmare vuoti per cogliere il senso delle storie. E, magari, anche a identificarsi con esse.

Il non detto non indebolisce la narrazione, ma la rende più viva, profonda e potente, così come la sua capacità di stimolare attenzione, riflessione e partecipazione, di trasformare ciò che è implicito in esperienza condivisa. Per le aziende, anche di trasmettere fiducia e credibilità perché è proprio quando scelgono cosa raccontare e come farlo, allineandosi ai propri valori e alle proprie convinzioni più profonde, le persone (dentro e fuori) percepiscono coerenza e si sentono parte di un disegno più grande.