Potere alla parola, un’alleata nella rivoluzione culturale

Il linguaggio è uno degli strumenti principali attorno ai quali si costruisce una comunità. È espressione dei suoi valori, strumento di coesione ma anche, purtroppo, di divisione. Per questo è da un suo utilizzo consapevole che occorre partire per abbattere le diseguaglianze e costruire una società giusta e inclusiva.

Ogni 8 marzo e ogni 25 novembre il mondo della comunicazione si riempie di post, articoli e spot pubblicitari dedicati alla disparità e alla violenza di genere. Ma stiamo davvero usando le parole e le narrazioni giuste per raccontarli? È una domanda che mi pongo spesso. Me lo sono chiesta ancora una volta qualche mese fa, guardando lo spot di Tim “La parità non può aspettare” (2023): immagini potenti, ritmo avvolgente, un messaggio forte e necessario. Eppure, non ho potuto fare a meno di chiedermi se stiamo perpetuando narrazioni stagnanti.

Il dibattito attorno alla disparità di genere è ormai parte integrante della conversazione pubblica. I media tradizionali e social ne parlano, amplificando la sensibilità collettiva, e anche il mondo della comunicazione e della pubblicità si è adeguato a queste crescente attenzione. Ma spesso, la necessità di semplificare per adattarsi ai tempi veloci dei contenuti, appiattisce la complessità del fenomeno. Sensibilizzare è importante, certo, ma dall’altra parte il rischio è quello di trascurare le radici profonde e sistemiche del problema.

Pensiamo ai modi e alle parole con cui, quotidianamente, i media raccontano gli episodi di violenza di genere come i femminicidi. Troppo spesso, ciò che ci viene restituito è una narrazione che descrive questi atti come episodi isolati, legati a squilibri personali o contesti patologici. Il risultato? Si finisce per legittimare il carnefice, seppur indirettamente, mentre la vittima scompare dietro una narrazione che parla di “delitto passionale” o di ossessione amorosa. Questo linguaggio riduce il problema a casi eccezionali, ignorando le radici culturali e sociali che lo generano. Così ogni nuovo episodio rischia di rimanere solo un eco temporaneo, senza trasformarsi mai in potenziale innesco per un reale cambiamento culturale.

Michela Murgia, nel suo libro Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più (2021), scriveva: «La comunicazione è figlia della società in cui si nasce, ma può mostrarle come essere migliore». In questo, i professionisti della comunicazione e dell’informazione hanno una responsabilità fondamentale: il potere (e il dovere) di usare le parole come strumento per scardinare stereotipi e costruire nuove narrazioni capaci di generare consapevolezza e cambiamento. Le parole plasmano la percezione collettiva e, a lungo termine, influenzano i comportamenti: comunicare in modo responsabile significa contribuire a sensibilizzare, resistere alla tentazione di semplificare la complessità in nome della velocità, del clickbaiting.

Dalle parole

Il linguaggio giornalistico è spesso attraversato da meccanismi che, più o meno consapevolmente, raccontano e rafforzano disparità profonde. Vera Gheno, sociolinguista, esplora questo tema nel suo podcast “Amare Parole”, realizzato in collaborazione con il Post. In particolare, nell'episodio del 24 settembre 2023, intitolato "Asimmetrie linguistiche nei titoli di giornale" analizza come il linguaggio quotidiano del giornalismo possa nascondere forme di discriminazione, specialmente nella titolistica per un’esigenza legata alla sintesi. Gheno distingue tra sessismo “malevolo”, facilmente riconoscibile, e “benevolo”, più radicato e insidioso, proprio perché si traveste da valorizzazione. Il progetto Instagram ”'La Donna a Caso”, creato da Valentina Falco nel 2020, nasce proprio per evidenziare queste narrazioni distorte. Nella bio, scrive: “Sono io quella lì. Ogni tanto vinco il Nobel, vado nello spazio, sono a capo della BCE, sono ministra della Repubblica”.

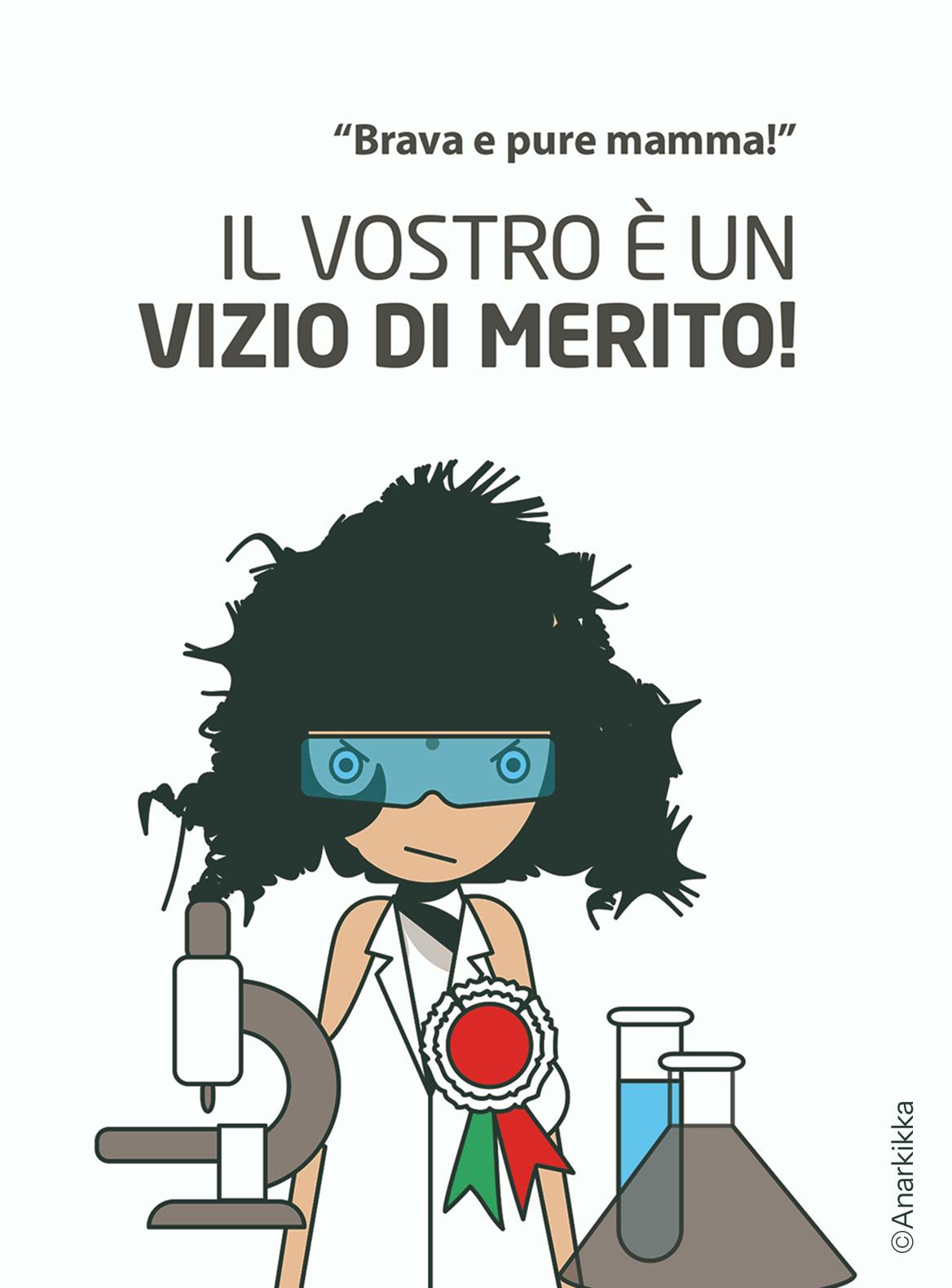

Tra le pratiche più comuni, c'è l'uso dell'articolo determinativo davanti ai cognomi femminili, spesso omesso per gli uomini, o la tendenza a presentare le donne attraverso i loro ruoli familiari anziché come individui autonomi. Non è raro che i loro nomi vengano sostituiti con espressioni come “una donna”, o che si faccia riferimento a loro solo con il nome proprio, sminuendone l’importanza e il ruolo. Un esempio? “Bravissima Elza, sua la ricerca che ricicla le batterie” riferito a Elza Bontempi, professoressa dell’Università di Brescia e ricercatrice internazionale di spicco. L'uso del solo nome di battesimo ha un effetto paternalistico, che sminuisce il ruolo professionale.

Ancora, espressioni come “si tinge di rosa” alimentano la percezione della presenza femminile come eccezione e straordinaria, anziché normalità: “una donna contro sei uomini per la presidenza dello sport Olimpico”, dove la persona in questione è Kirsty Coventry, Ministra della gioventù, dello sport, dell'arte e del tempo libero dello Zimbabwe. Se da un lato segnalare un traguardo può sembrare importante, dall'altro perpetua la narrativa che vede la presenza femminile come qualcosa di raro e, quindi, maggiormente degno di nota. In questo filone rientra il racconto delle figure eroiche come quello delle “mamme coraggio” che enfatizzano l’eccezionalità e difficoltà ma faticano a riconoscere e valorizzare i meriti delle donne nella vita di tutti i giorni.

Queste parole e schemi narrativi, se analizzati nel loro insieme, rivelano un quadro problematico: raccontano una differenza di status che, anziché essere superata, viene continuamente rinforzata dal linguaggio mediatico.

Verso una rivoluzione culturale

Sempre in Stai zitta, (2021) Michela Murgia parla di una “tragedia semantica”, in cui troppo spesso sottovalutiamo il potere delle parole per definire fatti e fenomeni, e per trasformare la realtà. Questo porta a una tragedia etica, perché sbagliare un nome non significa solo non riconoscere qualcosa, ma anche mancare di rispetto al suo vero significato. Nominando la realtà in un certo modo, abitiamo proprio quella stessa realtà e le diamo forma: è il linguaggio che ci definisce, ci guida, ci plasma.

Questa consapevolezza è una responsabilità collettiva, ma ancora di più per chi lavora nella comunicazione. Scegliere con cura le parole e come le accostiamo non è solo un atto individuale, ma un impegno collettivo che ci invita a usare il linguaggio come alleato nelle rivoluzioni culturali.

Le parole non sono solo strumenti di descrizione ma anche di trasformazione: scardinano stereotipi, danno voce, generano immaginari. Usarle consapevolmente significa contribuire a cambiare le narrazioni che modellano il nostro pensiero e la nostra società. Così il linguaggio diventa il primo e più potente strumento per decostruire, gradualmente, le disuguaglianze, costruendo narrazioni che non solo raccontano, ma anche rispettano e restituiscono valore alla complessità.