Behind the scenes: tra creatività tecnica e narrativa

L'illusione della realtà cinematografica si nasconde dietro un velo tecnico sempre più sottile. Blue screen o green screen? Un fondale in movimento o un veicolo che percorre realmente le strade? Set meticolosamente ricostruiti o location autentiche? Nel mondo che viviamo, in cui si è affacciata l’intelligenza artificiale, l'inganno era già presente ai tempi della cinepresa: una finestra rettangolare su un universo che esiste esclusivamente entro i confini dello schermo. Un inganno ci ha dato la possibilità di vedere realizzata la nostra immaginazione.

Questo articolo nasce molto prima della cerimonia degli Oscar di inizio mese. Nasce dalla genuina curiosità che si cela dietro la domanda: “chissà come hanno fatto?”; nasce dalla consapevolezza che non tutto ciò che vediamo sugli schermi è vero, ma anche che non tutto ciò che sembra finto in un film o in una serie tv necessariamente lo è.

Nasce dalla volontà di vedere oltre e di visualizzare il mondo che solo gli attori vedono e con cui interagiscono: ho cercato di vedere il work in progress, il behind the scenes.

Per farlo sono partita da lontano, dalla concezione stessa di effetti speciali, ripercorrendo alcune delle tecniche e delle tappe principali. Prima tra tutte Il viaggio nella luna (1902) di Georges Méliès, ispirato ai racconti di Jules Verne. Mago e illusionista, Méliès è universalmente riconosciuto come il padre degli effetti speciali e del genere fantascientifico su pellicola. Scoprì il trucco della sostituzione nel 1896 e fu uno dei primi registi a usare l'esposizione multipla, la dissolvenza e il colore dipinto a mano direttamente sulla pellicola, ma anche giochi di prospettiva, il passo uno e altre tecniche prese in prestito dalla fotografia e dal teatro.

Tra i tanti registi, Tim Burton ha saputo restituire importanza allo stop-motion (o passo uno, due o tre). Appassionato di un’estetica gotica che trae spunto dall’espressionismo tedesco e dal surrealismo, ha realizzato con la stessa tecnica anche Frankenweenie (2012, adattamento dell’omonimo cortometraggio del 1984) e La sposa cadavere (2005), ma soprattutto Nightmare Before Christmas (1993), la cui realizzazione ha richiesto tre anni di lavoro. Interessante è la sua chiacchierata con Ray Harryhausen, leggendario maestro della stop-motion, noto per aver rivoluzionato gli effetti speciali nel cinema con tecniche innovative, dando vita a creature e scene iconiche in film come Gli Argonauti (1963) e Scontro di Titani (1981).

Una lunga storia in breve

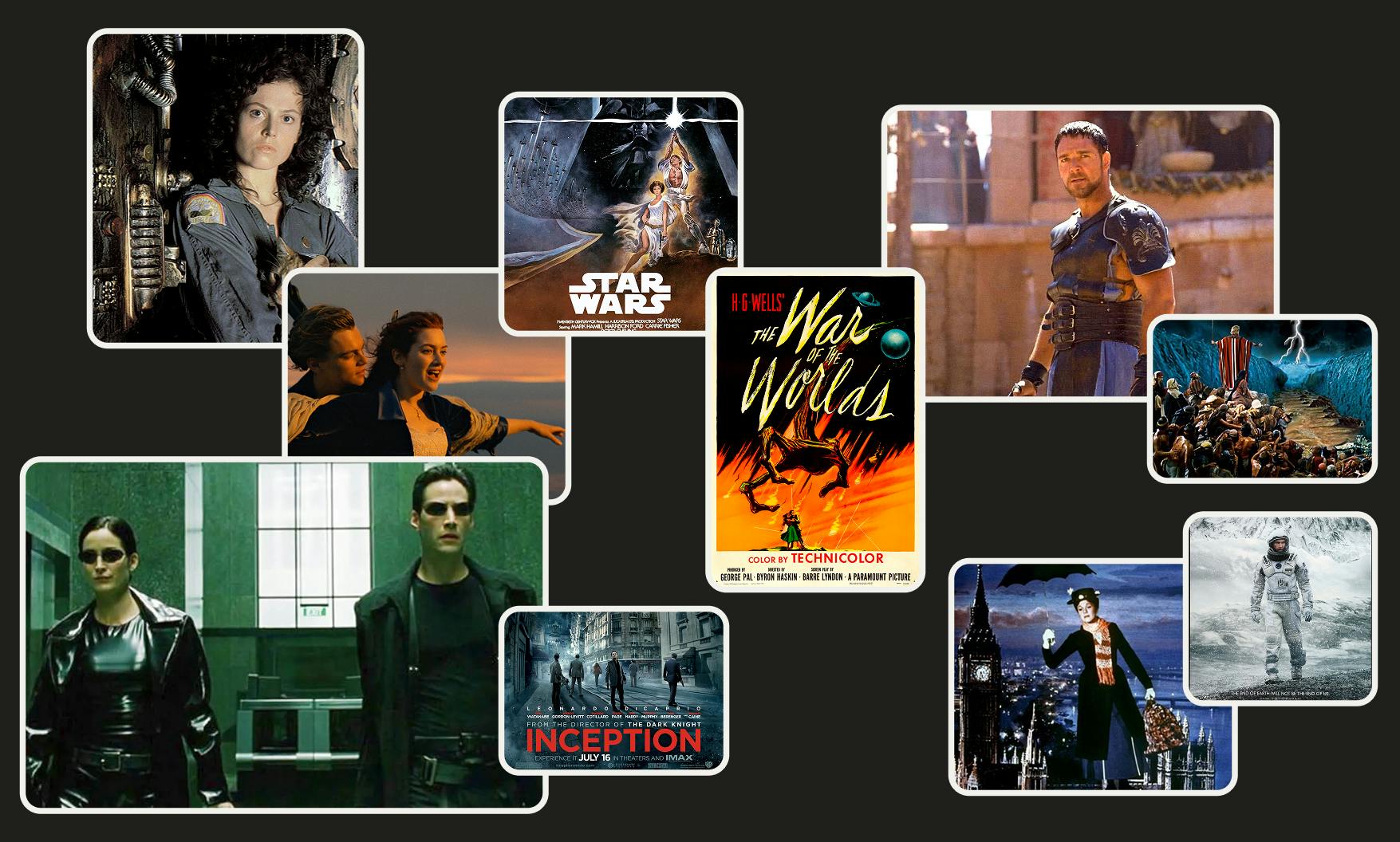

Andando velocemente avanti nel tempo, passando per la Guerra dei mondi (1953), I dieci comandamenti (1956) e Mary Poppins (1964), approdiamo a Star Wars(1977)-saga la cui storia di realizzazione è legata a doppio filo a quella del regista George Lucas e della sua Industrial Light & Magic. Impegnativo per il numero di sequenze e di effetti speciali richiesti, nel primo film della saga viene, tra le altre cose, utilizzata la tecnica del matte painting per la creazione degli sfondi di molte scene, combinando dipinti con miniature e modelli in scala. Il matte painting è infatti una tecnica artistica che consiste nel dipingere su una superficie trasparente (solitamente vetro) un paesaggio o uno sfondo dettagliato, sovrapponendolo poi nella pellicola e creando l'illusione di un ambiente più ampio e complesso in fase di ripresa (un altro esempio è la strada di mattoni gialli ne Ilmago di Oz del 1939).

Nel tempo, il cinema ha dato i natali ad alcuni grandissimi talenti, impegnati nel rappresentare verosimilmente paesaggi, effetti e creature fantascientifiche, progettate da zero e realizzate con tecniche tanto sofisticate quanto costose. Carlo Rambaldi, il creatore di King Kong (1976), E.T. (1982) Alien (1979), per il film di Spielberg creò una serie di pupazzi di E.T. di diverse dimensioni, ciascuno progettato per specifiche scene. Questi “attori” prendono il nome di animatronics, nipoti degli automati, che prendono in prestito il movimento meccanico a orologeria e lo evolvono, combinandosi con quello della robotica. Altro esempio emblematico si può trovare nella saga di Harry Potter (che, stupirà i lettori, non ha mai vinto un Oscar per gli effetti speciali): il nome Aragog vi dice qualcosa?

Particolarmente interessante è la combinazione di animazione tradizionale e live action esemplificata da Chi ha incastrato Roger Rabbit? (1988). Gli effetti speciali utilizzati sono stati numerosi e complessi. Nel combinare le riprese di attori reali con i disegni animati, è stato girato il film prima agevolando la recitazione degli attori attraverso l’utilizzo di pupazzi, mossi da marionettisti, e poi disegnando frame dopo frame Roger e i suoi amici animati.

In Italia, canali come Slim Dogs o Mauro Zingarelli si occupano di svelare i retroscena e le peculiarità tecniche dei film e delle serie tv, approfondendo le modalità di realizzazione di scene di kolossal e campioni d’incassi. Ma sono tantissime le pagine che parlano di cinema sui social, come ad esempio Cineatomy o Filmthusiast.

L’avvento della CGI

Una nuova fondamentale tappa nell’evoluzione della creatività tecnica nel cinema è rappresentata dall’avvento della CGI: utilizzata largamente negli ultimi anni, soprattutto per la possibilità di contenere i costi, consiste nella creazione di immagini e animazioni utilizzando software al computer. In poche parole, si creano modelli 3D di oggetti, personaggi e ambienti, che vengono poi animati e integrati nelle scene. Non tutti però la amano: registi come Christopher Nolan, ad esempio, cercano di usarla il meno possibile, ricorrendo a tecniche per lo più artigianali.

Attrice principale di questa evoluzione è la Graphics Group (1979), divisione della Lucasfilm - la grande conglomerata sotto cui è presente la già citata Industrial Light & Magic. Acquisita da Steve Jobs (cofondatore della Apple Computer) nel 1986, la Graphics Group divenne la Pixar Animation Studios che conosciamo oggi. Fu infatti proprio la Pixar che diede dimostrazione del più grande esempio di CGI. Dopo Luxo Junior (Luxo Jr.), scritto, diretto e co-prodotto da John Lasseter nel 1986 e candidato agli Oscar come miglior cortometraggio d’animazione, fu Toy Story (1995) il primo lungometraggio realizzato completamente in CGI. L’attenzione posta allo sviluppo dei personaggi, dedicando molto tempo alla creazione di espressioni facciali e movimenti estremamente realistici, fece guadagnare allo stesso Lasseter un Oscar Special Achievement Award (Premio contributi speciali) nel 1996.

La CGI si diffuse sempre di più negli anni, fino a dare forma a un colossal entrato nella storia del cinema: Avatar (2009). Nel film di James Cameron, la CGI affianca la motion capture, una tecnica che prevede l’applicazione di alcuni sensori elettronici al corpo dell’attore per rilevarne i movimenti. Ma non solo, Avatar è il perfetto esempio della tecnica innovativa della Fpr (facial performance replacement), in cui si dà grande rilievo all’espressione facciale degli attori, aumentando il senso di partecipazione e le emozioni degli spettatori durante la visione del film. Una tecnica che rende spettacolare anche l'interpretazione di esseri diversi dagli esseri umani, come Smaug, il malvagio, avido, astuto, e temuto drago in Lo Hobbit - La desolazione di Smaug (2013), interpretato da un magistrale Benedict Cumberbatch.

Creatività Narrativa

Tuttavia, in un'epoca di riciclo culturale perpetuo, dove remake e reboot dominano il panorama dell'intrattenimento, emerge una riflessione sulla creatività narrativa contemporanea, che non riesce a stare al passo ad una creatività tecnica e operativa sempre più avanzata. Il 2024 ha visto uno storytelling sempre più standardizzato, con trame che ricalcano formule collaudate e interpretazioni estremamente semplicistiche del Viaggio dell'Eroe di Vogler.

La classifica dei maggiori incassi cinematografici di fine 2024 racconta una storia eloquente: la top 10 è occupata quasi esclusivamente da remake e reboot, prequel e sequel, prodotti delle major che cavalcano l'onda di saghe già affermate. Questi blockbuster, spesso nelle mani di pochi colossi produttivi di Hollywood, si caratterizzano per sceneggiature che strizzano l'occhio alla cultura pop e per un massiccio impiego di effetti visivi. Inoltre, l'anno appena concluso ha consacrato i film d'animazione come indiscussi protagonisti del grande schermo.

Tuttavia, se si sposta lo sguardo verso le piattaforme streaming, il panorama si diversifica. Secondo l'analisi di Just Watch, - che ha monitorato le preferenze su oltre 79 servizi come Netflix, Prime e Disney+ - accanto a successi commerciali come Inside Out 2 (2024) emergono opere più profonde e riflessive come Perfect Days (2023) e nel frattempo si affermano piattaforme come MUBI, trasposizione digitale delle poche sale cinema che ancora ripropongono film d’autore per appassionati e cinefili.

Questa divergenza solleva domande interessanti: perché il pubblico delle sale preferisce di norma prodotti “sicuri” mentre quello dello streaming sembra più aperto alla sperimentazione? Perché vengono riproposti sempre gli stessi personaggi e le stesse storie nel grande panorama di programmazione? E perchè questi ancora attirano il grande pubblico?

La ricerca delle motivazioni

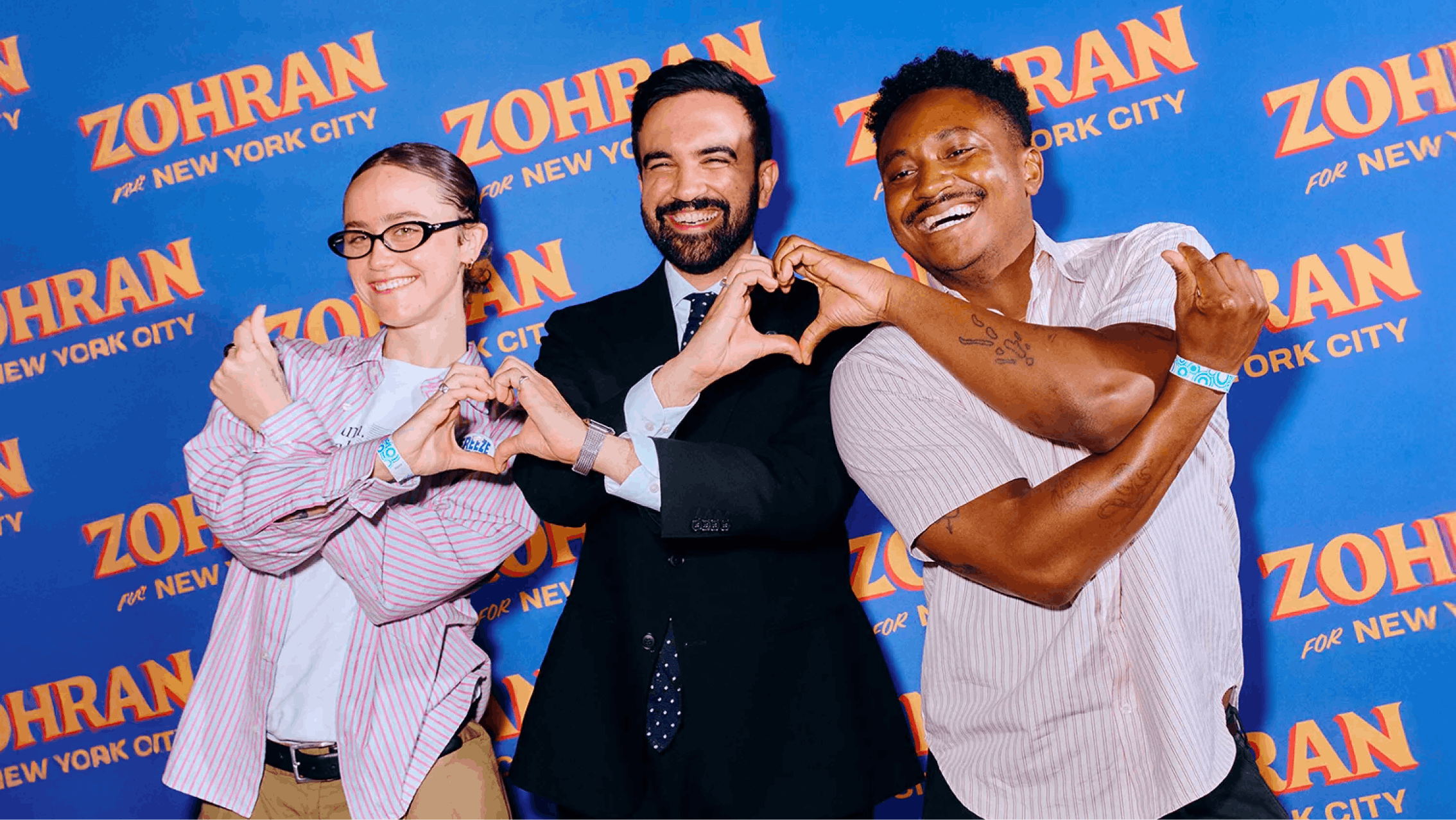

Ho coinvolto il team Bea in questa riflessione, esplorando diverse ipotesi: la riproposizione di universi narrativi già conosciuti potrebbe trattarsi di un effetto nostalgia, simile al fascino del vintage, o forse di uno squilibrio tra progresso tecnico e narrativo, dove la ricerca dello stupore visivo ha finito per eclissare la profondità dei contenuti.

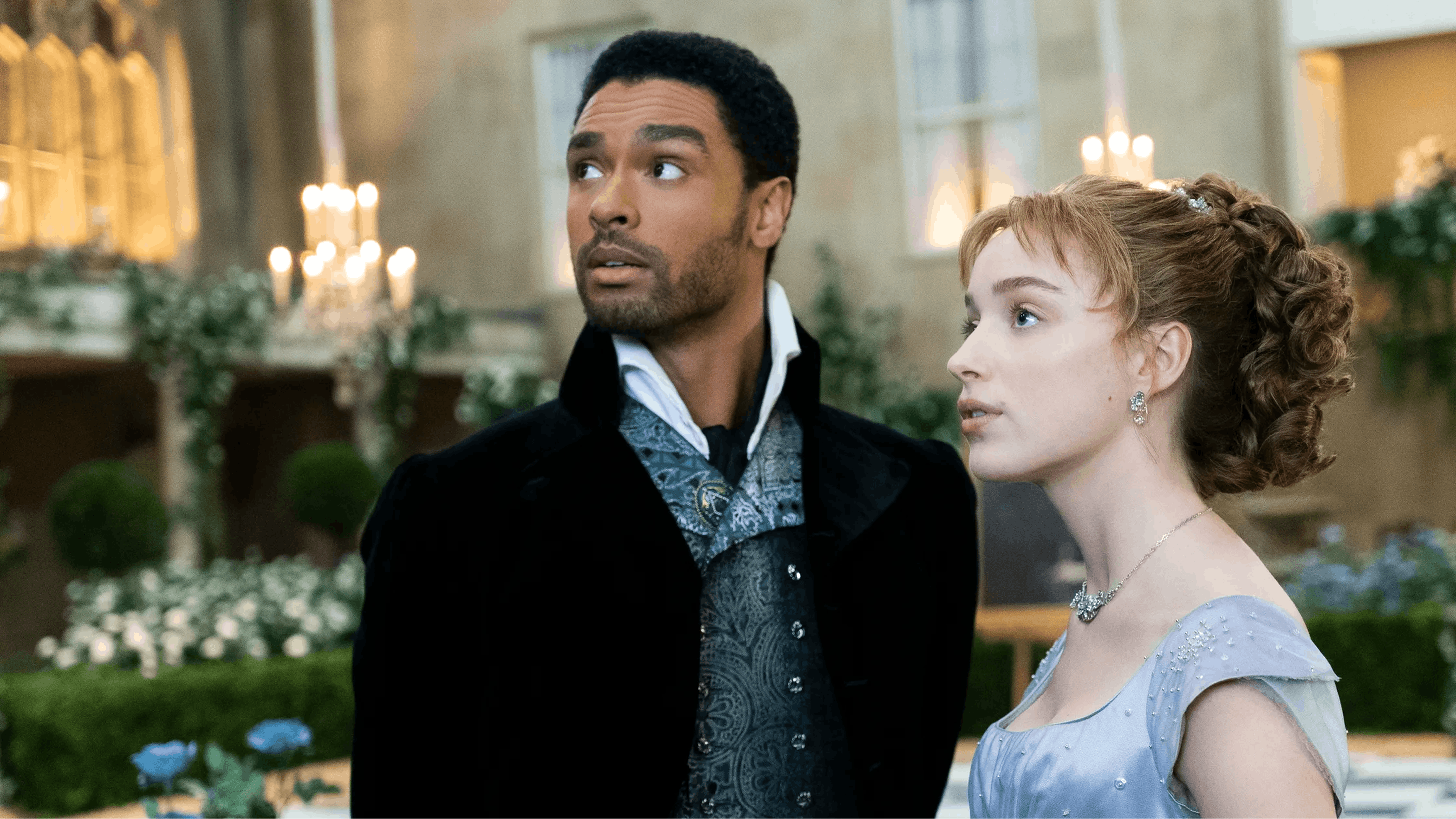

Ma la risposta potrebbe celarsi anche nella sovrabbondanza che caratterizza la nostra era. Come accade con le informazioni e le infinite fonti di intrattenimento, la ridotta soglia d'attenzione contemporanea potrebbe aver favorito la proliferazione di prodotti dal contenuto superficiale e di facile fruizione – come ad esempio Bridgerton (2020 -) o i reality show. Forse quindi siamo di fronte a un pubblico che cerca nei franchise consolidati una rassicurante prevedibilità, storie già conosciute che non richiedono particolare impegno e attenzione. Una contraddizione secondo cui lo stesso pubblico che invoca a gran voce l'originalità finisce per premiare, biglietto dopo biglietto, il confortevole abbraccio di universi narrativi già noti.

Inoltre, da esponente della Generazione Z cresciuta con i classici d'animazione Dreamworks e Disney - il mio film preferito è Anastasia (1997) -, mi sono spesso interrogata sul proliferare dei remake, osservando con una certa perplessità come le versioni originali vengano gradualmente offuscate da reinterpretazioni narrativamente differenti e tecnologicamente avanzate. Una possibile chiave di lettura risiede nel ciclo generazionale: ogni due decenni circa, il ricambio generazionale porta con sé nuovi contesti culturali, spingendo l'industria a riproporre narrazioni consolidate in chiave contemporanea – oltre, naturalmente, a evidenti motivazioni economiche e di continuità narrativa. Ecco perché assistiamo a una nuova serie HBO di Harry Potter (prevista per fine 2026), alla Disney che reinterpreta i classici con i live action, o a film come il Gladiatore II (2024) tecnicamente impeccabile ma narrativamente non all’altezza dall'originale.

Osservando questa tendenza, non posso fare a meno di riflettere su come si stia trasformando il nostro rapporto con le opere originali.

Per le nuove generazioni, l'universo cinematografico prenderà forma attraverso i remake: creazioni visivamente sofisticate che, pur brillando nell'estetica, spesso sacrificano la profondità dei contenuti.

Consapevole però che ogni prodotto culturale necessita di un periodo di "gestazione" - un tempo prezioso in cui vengono assimilati, metabolizzati e integrati nel tessuto sociale, solo alla fine di questo processo invisibile sapremo quali opere emergeranno dal vasto oceano della cultura collettiva per lasciare un'impronta duratura: se resteranno quelle originali o se prevarranno le loro rivisitazioni.